EIN KLEINER SCHAUPLATZ GROSSER MENSCHLICHER IMAGINATIONEN

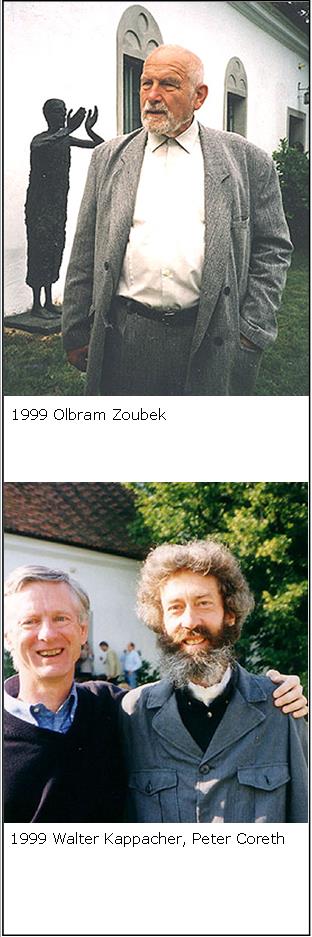

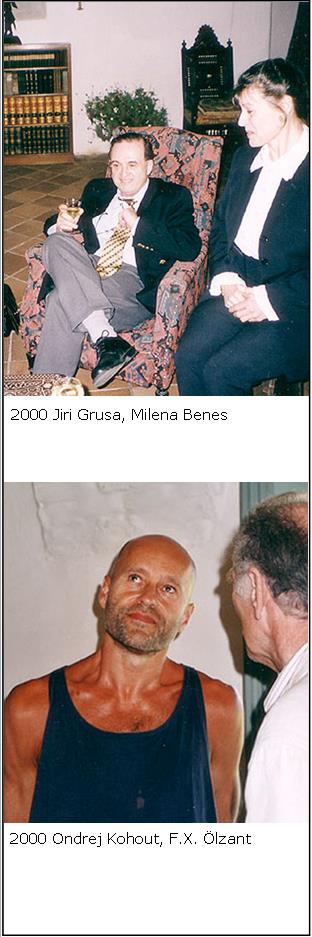

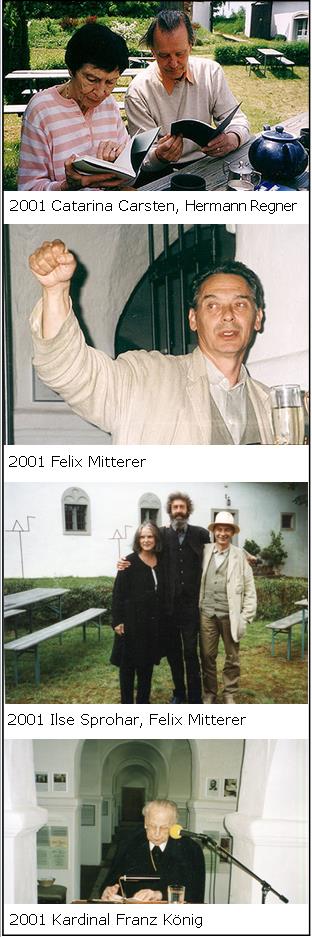

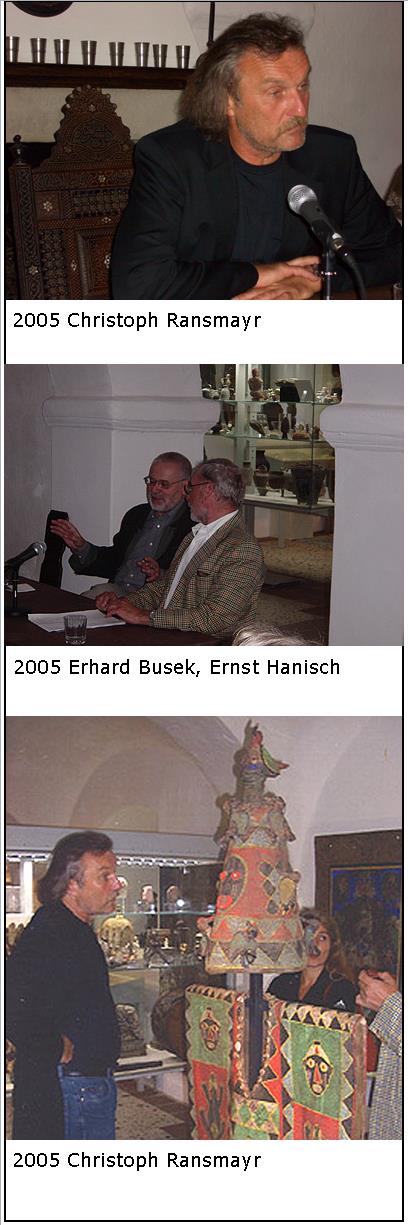

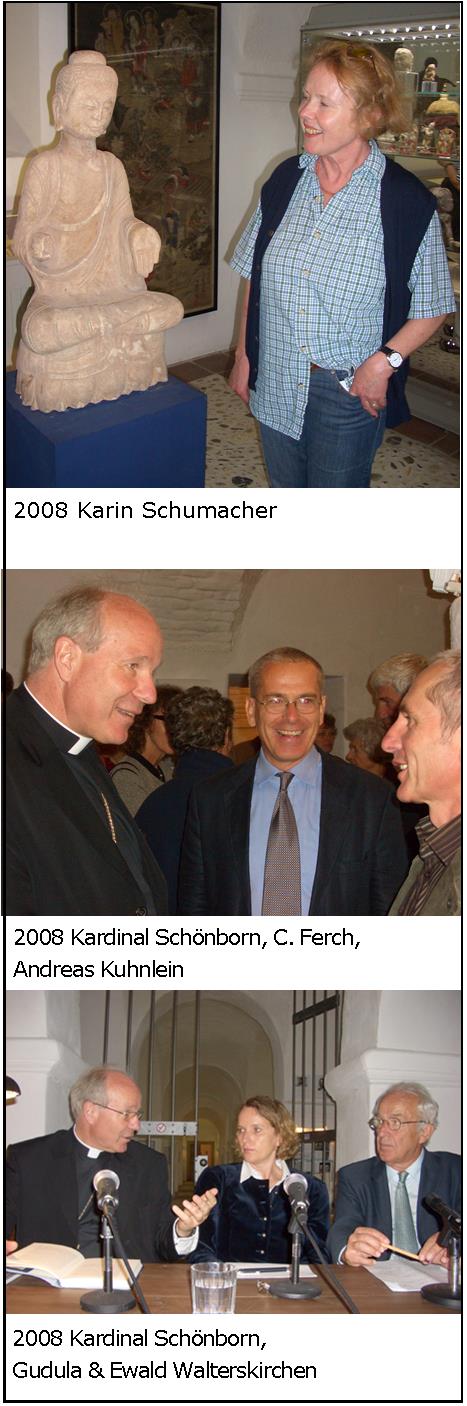

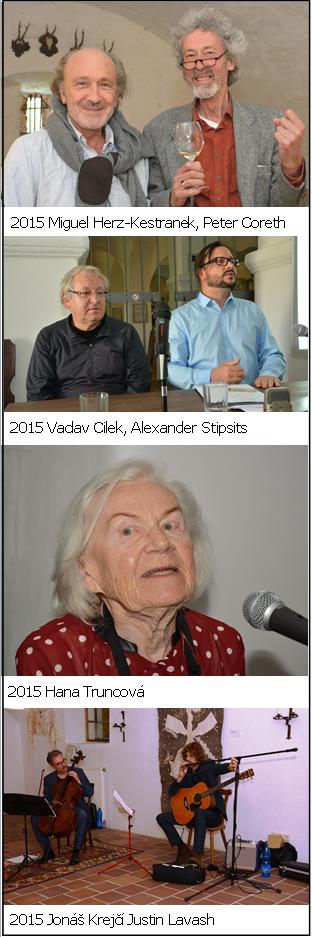

Mit einer Sammlung von tausenden Kleinplastiken, Kultgegenständen, Insignien, Amuletten und frühen Werkzeugen aus fünf Kontinenten bietet das MUSEUM HUMANUM der Sammlung Peter Coreth im Gutshof von Fratres die Chance zur außergewöhnlichen Begegnung mit bedeutungsvermittelnden Kulturzeugnissen.

Tierbild – Götterbild – Menschenbild lautet der Leitfaden dieser Dauerausstellung, die sich von starren musealen Gefügen abhebt und neue Vermittlungswege beschreitet. Hier repräsentieren die Exponate nicht, wie üblich, die Kulturkreise, denen sie entstammen, sondern werden in gewagter, aber schlüssiger Anordnung als Beispiele zur Evolution der Kunst vor Augen geführt. Nach Motiven und rituellen Zusammenhängen präsentiert, fordern sie zu direktem Vergleich heraus.

In den Arkaden der Säulenhalle erlebt und begreift man den über 30.000 Jahre gespannten Bogen künstlerischer Entfaltung – von der magischen Vorstellungswelt der Steinzeitjäger und rezenten Naturvölker, über die von Mythen und Religionen geprägten Kulturphasen, bis zur Kunst des anthropozentrischen Zeitalters – als eine Transformation von Weltbildern.

Eine spannungsreiche Gegenüberstellung, die das Interesse für das Fremde, Andersartige zu wecken versteht und den Blick auf das Gemeinsame, Verbindende lenkt. Ein anthropologisches Capriccio, das uns auch mit den Grundfragen unseres Lebens konfrontiert.

|

|

|

|

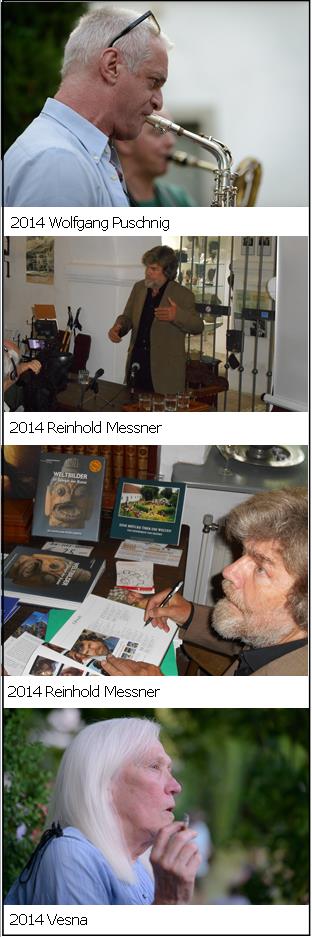

Alle Angaben über den Bildband finden Sie hier WELTBILDER IM SPIEGEL DER KUNST |

|

|

Öffnungszeiten

|

|

Museumsfolder deutsch

|

Museumfolder englisch Seite 1 und Seite 2Museumsfolder tschechisch Seite 1 und Seite 2

|

"Die tschechische Übersetzung dieser Website wurde durch das Museumsmanagement Niederösterreich im Rahmen des EU-Projekts I-Cult ATCZ59 ermöglicht, das aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Kooperationsprogramm INTERREG Österreich-Tschechische Republik 2014-2020 kofinanziert wird."

"Český překlad této webové stránky umožnilo Museumsmanagement Niederösterreich v rámci evropského projektu I-Cult ATCZ59, který je kofinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v kooperačním programu INTERREG Rakousko-Česká republika 2014–2020

MUSEUM HUMANUM

Již od počátků umění v paleolitiku se výrazové formy formují podle světonázoru tvůrce. Vesmír a vesmírné síly a představy o nich jsou pro uměleckou tvorbu již od pradávna určujícími faktory.

SBÍRKA PETERA CORETHA k antropologickému chápání umění přispívá tím, že nabízí znázornění otázek formy jakožto otázek po smyslu. V centru se nacházejí významy interpretující vlastnosti uměleckých děl. Znázorňují proměnu uměleckých motivů a stylů v kontrastu s evolucí magie, mýtů, náboženského a racionálního myšlení.

Instituce Museum Humanum je malým jevištěm velkých lidských témat. Před očima návštěvníků se rozprostírá doširoka klenutý oblouk růzností a shod v uměleckém snažení národů. Exponáty do zorného pole nevstupují jako matoucí a iritující individuální fenomény, ale představují se ve své tematické a funkční sounáležitosti.

ARCHETYPICKÉ OBRAZY V UMĚNÍ – Sbírka Petera Coretha

Kate Reynolds

Název Muzeum Humanum odkazuje na přístup, který Peter Coreth zvolil pro prezentaci své sbírky veřejnosti. Vystavil zde objekty z mnoha epoch a kultur. Vyzývá návštěvníky, aby se zamysleli nad významem artefaktů v kontextu, který odhaluje to, co mají lidské zkušenosti společné.

Peter Coreth popisuje svou sbírku jako „různorodý výraz lidské orientace“. Orientace, o které hovoří, se současně zakládá na vnějším světě časových událostí a na subjektivní oblasti lidských zkušeností. O spojení mezi těmito oběma dimenzemi se zmiňuje sv. Pavel, když tvrdí „jak nahoře, tak i dole“, což Goethe později přetváří, když říká „jak uvnitř, tak i vně“. Domněnka, že vnitřní a vnější svět jsou jedno, se odráží v taoismu a ve všech důležitých východních a západních filozofických koncepcích, i když se výrazy mohou lišit. Umění a mýtus jsou nástroje, kterými lze chápat jak vnitřní, tak vnější svět jako vzájemnou reflexi. Uvnitř tak různorodé umělecké sbírky lze objevit společný hlas a opět pocítit střed, kolem kterého se utvářejí všechny kultury. Tento střed je mýtus, ze kterého vycházejí veškeré vědy, umění a lidské úvahy, osa všech rituálů, místo, ve kterém se spojuje biologické s věčným, smysly s představivostí. Nejpřesvědčivějším důkazem toho, že tyto polarity jsou vzájemně propojeny, je, že pocházejí z jednoho společného pramene a v uměleckých dílech mohou být syntetizovány.

Neexistuje jasnější odkaz na to, že se ztratila orientace na střed, než je současná existenciální krize. Světu schází jasný obraz, protože jsme pozbyli chápání souřadnic, které tyto polarity propojují. Už si nejsme zajedno v tom, co je pravdivé a co je reálné. Tato ujednání jsou přechodnými pravdami, ale jsou základem všech vyspělých kultur. Ve sbírce zde můžeme shlédnout důkazy těchto pomíjivých pravd, jsou mytologické. A proto nás mohou mnohému naučit.

V současnosti se obvykle přístup ke studiu umění a uměleckých děl podobá přístupu vědeckému. Věda vytváří srovnání mezi předměty ve vodorovných přímkách stejně jako v kategoriích Linnaeuea: Strom paralelně k jinému stromu, savci si jsou navzájem více podobní než měkkýši. Vědci studují umění podle období, stylu a uvnitř konkrétní kultury.

Na rozdíl od moderního paradigmatu vytváří mytologický duch ekvivalenty vertikální, které srovnávají zvíře s konstelací, planetu s barvou anebo třeba hudební notou.

Schematicky by se tato teorie dala znázornit jako helix, ušní boltec. Jedná se o zobrazení vesmíru, tak jak se projevuje. Čas a prostor jsou kulaté, roční období rotují stejně jako se otáčejí planety. Všechny fenomény jsou po sobě následující (sériové), limitované a cyklické. Každá rovina existence se odráží v rovině pod ní i v rovině nad ní. Mosty mezi jednou a druhou věcí nemají očividná spojení, ale vycházejí z tradice, která je ukotvena v hloubce vědomí a informuje naše individuální a kolektivní sny (mýtus). Hermetičtí filozofové ji označují jako korespondenční teorii.

Entity na existenční rovině zde prostřednictvím společných rytmů, to znamená společnou modalitou nebo důležitým výrazem, korespondují s rovinou nad ní. Had, jehož vinuté pohyby odpovídají helixu, nejvýznamnějšímu symbolu životní energie v čase, odpovídá draku v rovině pod ní. Drak je směsí biologických a spirituálních sil a proměňuje se v orla v horní rovině. Logika za těmito spojeními souvisí s tradicí, které se Západ před dávnou dobou vzdal, ale v přírodních kulturách je stále ještě patrná. V megalitických a astrobiologických kulturách vytvářela mytická představivost spojení mezi zvířaty a planetami, hudebními nástroji a pracovními přístroji, částmi těla a krajinami, světovými stranami a ročními obdobími. Charakter mýtu a těchto symbolů je stejně tak nevysvětlitelný, jako se nedá vysvětlit samo vědomí.

Z tohoto důvodu byla orientace organického světa života a smrti pro člověka postavena proti říši nebe. Ve všech dílech své fantazie hledal plán těchto archetypů, formu svátosti. Vytváření umění nebylo existenciálním cvičením, ale pokusem nalézt to, co je neměnné.

Do tohoto hledání se jistě pustila i moderní věda. Je důležité vysvětlit, že archetypický význam neporušuje žádný historický význam, ale slouží obohacení významu objektu tím, že jej umístí do širšího kontextu. Mnoho interpretací objektu může existovat současně, aniž by se navzájem negovaly.

Navrhuji, že by bylo možná chytřejší hledat v umění neměnné pravdy, tak jak to učinil Peter Coreth v této sbírce. Protože v meziprostoru mezi vnitřním a vnějším světem lze najít to, co je pro oba konstantou. Jazykem tohoto společného pole je umění a mýtus. Lidé musejí být schopni se ve světě orientovat nejen ve fyzickém prostoru. Seznámit se se sbírkou Petera Coretha znamená vědět, kde se nacházíme.

Otevírací doby

začátek května – začátek listopadu

čtvrtek – neděle od 10:00 do 18:00 hodin

|

|

Homepage Museumsmanagement |